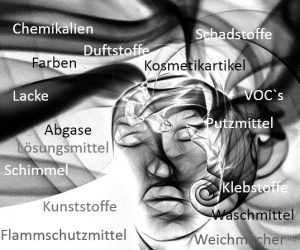

Nicht jeder reagiert auf Umwelteinflüsse gleich: „Es gibt gute und schlechte Entgifter“, sagte Dr. Müller im Interview mit dem Magazin forum.*) Eine Überprüfung der Studien über die toxikologische Grundlage von MCS identifizierte sieben Substanzen, die an der Induktion der Krankheit beteiligt sind (s.u.). Sobald der Zustand der Sensibilisierung des Körpers gegenüber Chemikalien erst einmal aktiviert ist, können in der Folge nachteilige Reaktionen gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien auftreten**). Die (sukzessiv zunehmende) Menge potenzieller Expositions-Stressoren führt dazu, dass MCS-Betroffene vielen Stress-Reizen ausgesetzt sind.

Verlinkte Quellen:

*) Auszug a. d. Artikel des Magazins forum des Medizinischen Dienstes 3.2021

**) „Italienischer MCS-Konsens (2019)“

Hier finden Sie einige Hinweise zu (Datum der letzen Aktualisierung):

WAS IST MCS? (04.07.2024)

-> mit Experten-Interviews

MCS-Pathogenese lt. Palmieri et al. (14.04.2023)

Mögliche Krankheitsauslöser und Entwicklungsphasen (08.03.2022)

TILT – Der Toxisch induzierte Toleranzverlust (04.07.2024)

– Studienübersetzung von Miller et al. 2023 (25.09.2023)

– TILT: A New Class of Diseases [Ebook] (04.07.2024)

Übersicht Beschwerde-Auslöser und Symptome (08.03.2022)

MCS als schwere physische Erkrankung mit massiven Auswirkungen (08.03.2022)

MCS kompakt: der Italien. MCS-Konsens – ein wichtiges Dokument als Übersichtsliteratur inkl. Krankenhaus-Aspekte (08.03.2022)

GERUCHSSENSIBILITÄT: häufig in extremer Ausprägung (14.04.2023)

ENTGIFTUNGSSTÖRUNG: ein wesentlicher MCS-Aspekt (04.10.2022)

Störungen der körpereigenen Entgiftung und deren Therapie nach Dr. Theuerkauf (04.07.2022)

GENETIK DER ENTGIFTUNG (04.10.2022)

– Wie entgiftet mein Körper?: Vortrag Dr. Wiechert (27.03.2022)

– Umweltmedizin und Entgiftung: Vortrag Dr. Didier (04.10.2022)

– Genetik vom Arzt Dr. Hartner erklärt (27.03.2022)

LABOR-Informationen (04.10.2022)

VORSICHT VOR ENTGIFTUNGSKRISEN (15.03.2023)

– Entgiftung ist ein patientenspezifisches Thema (04.10.2022)

– Chelat-Therapien und Risiken (04.10.2022)

– Vorsicht beim Schwermetalle ausleiten (QS24-Interview mit Dr. Wiechel) (15.03.2023)

DAS LYMPHSYSTEM u.a. das Abwassersystem des Körpers (27.03.2022)

DARMGESUNDHEIT und MCS (11.05.2024)

– Japanische Studie (11.05.2024)

MASTZELLEN / Darm: Häufige Nahrungsmittelunverträglichkeiten (25.01.2024)

– TILT und Mastzellaktivierung [Studienübersetzung von Miller et al. 2021] (21.10.2023)

– Verdächtige Synchronizität von Chemikalien-Intoleranz und Mastzellaktivierung [Folgestudie von Palmer et al. 2023] (25.01.2024)

– Histamin-Problematik (21.10.2023)

– Mastzellen und neurologische Auswirkungen (21.10.2023)

– Verbindung zu den TRP-Rezeptoren (21.10.2023)

MIGRÄNE: Symptom und verwandte Schmerzkrankheit (24.01.2023)

NEURODEGENERATION und MCS (11.05.2024)

NO/ONOO–Zyklus: MCS als oxidativ-entzündliche Krankheit (14.01.2024)

SCHMERZREZEPTOREN: TRP-Kanäle (10.04.2023)

ZNS-DYSFUNKTION und Zentrale Sensibilisierung (CS) (10.04.2023)

WAS IST MCS?

MCS ist eine verheerende chronische Krankheit, die Betroffene nicht nur in der täglichen Routine beeinträchtigt, sondern teilweise auch ihr Überleben gefährdet. Es handelt sich um eine zunehmend weit verbreitete Krankheit, deren Symptome leider oft trivialisiert werden.1) Die Diagnosefindung gestaltet sich meist schwierig, u.a. auch, weil MCS in der Medizin noch nicht flächendeckend wahrgenommen wird.2) Bezüglich Diagnose-Aspekten finden Sie ausführliche Informationen in unserem Menüpunkt „MCS-Syndrom“. Zur schwierigen Situation Umweltkranker, inkl. der medizinischen Unter- und Fehlversorgung 3) finden Sie hier weitere Infos (Umweltkrank).

Bei MCS handelt es sich um

- eine erworbene, chronische Hyper-Sensitivität

- auf geringste Dosen inhalativ, oral oder dermal aufgenommener Umwelt-Schadstoffe.

- Chemische und/oder natürliche Stoffe lösen bei den Patienten triggerabhängig multiple Organ-Reaktionen aus.

- Die Skala reicht von leichten Gesundheits-Störungen bis hin zu lebens-bedrohlichen Schockreaktionen.

Quelle und weiterführende Informationen:

das hier verlinkte Ärzteinformationsblatt.

dbu-Information:

„In der MCS-Studie wurde die Krankheit hinsichtlich ihrer Schwere und der Auswirkung auf die Patienten untersucht. Das Ergebnis war erstaunlich und ist für die sozial-medizinische Bewertung entscheidend (Müller 2002). Es wurde festgestellt, dass MCS zu den schwersten der uns bekannten Krankheiten zu zählen ist. [……] Die bis heute übliche Einstufung als psychische, psychosomatische oder somatoforme Störung ist deshalb nicht gerechtfertigt und wissenschaftlich widerlegt.“

Quelle: das hier verlinkte MCS-Informationsblatt des Dt. Berufsverbandes Klinischer Umweltmediziner e.V. (dbu)

Expertenwissen

Ein 5-minütiges Erklärvideo von Dr. Udo Böhm zu MCS finden Sie im Rahmen seines Medizinblogs auf YouTube. Das Video können Sie bequem hier über diesen Button aufrufen:

Experteninterview mit Dr. Müller vom 23.05.2022

(Video-Dauer 1 Std. 40 Min.)

Der Experte betont Studienergebnisse, wonach MCS zu den schwersten bekannten Krankheiten zu zählen ist. Er präsentiert Folien aus Lehrvorträgen mit wissenschaftlichen Ausführungen zu MCS, die u.a. auch Aspekte beleuchten wie die Entgiftungskapazität, die Bedeutung der Dosis und des oxidativen Stresses. Der Schlussteil widmet sich Behandlungsoptionen.

Quelle und Aufruf: YouTube -Kanal BIO360 hier für Sie bequem über diesen Button:

Experteninterview mit Dr. Müller vom 07.09.2022 (Video-Dauer 29 Min.)

„MCS ist nicht psychisch bedingt!“

MCS-Umwelterkrankung: Wenn man entzündlich auf Chemie reagiert

2020 waren Recherchen zufolge 365.000 Chemikalien im Alltags-gebrauch, deren Langzeit- oder Kombinationseffekte im Niedrig-dosisbereich unbekannt sind. So wirken z.B. hormonwirksame Stoffe nicht erst in der toxikologisch definierten Giftigkeit. Der Mediziner belegt, dass sich MCS nicht einer psychischen Erkrankung zuordnen lässt. Vielmehr handelt es sich grundsätzlich um eine entzündliche Erkrankung (aber keine Allergie). Und eigentlich längst eine (unerkannte) Volks-krankheit. Man geht davon aus, dass 5 bis 7 % der deutschen Bevölkerung bereits davon betroffen sind. Potenziell ist – mit Blick auf die hohen Umweltbelastungen – jeder gefährdet.

Quelle und Aufruf: QS24, hier für Sie bequem über diesen Button:

MCS-Patienten weisen eine komplexe Symptomatik auf, die auf eine Unverträglichkeit gegenüber chemischen Stoffen zurückzuführen ist. Aus diagnostischer Sicht ist MCS klinisch schwer zu erkennen und die Patienten laufen Gefahr ausgegrenzt zu werden. Die Pathogenese von MCS lässt sich auf eine

- übertriebene Reaktion auf oxidativen und nitrosativen Stress,

- chronische neurogene und systemische Entzündungen,

- eine veränderte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke (BHS),

- einen gestörten Xenobiotikastoffwechsel und

- eine unzureichende Entgiftungskapazität zurückführen.

Die daraus resultierende Hyperaktivierung sensorischer Rezeptoren wirkt sich auf Stoffwechselwege, das Immunsystem und das zentrale Nervensystem (ZNS) aus, was mit oxidativem Stress verbunden ist, und kann zu vielfältigen pathologischen Erscheinungen führen. Bei MCS spielen Schadstoffe wie Pestizide, Biozide, Schwermetalle, Metaboliten, Mykotoxine, Parfümstoffe, Reinigungsmittel, flüchtige organische Verbindungen wie Formaldehyd, 2-Ethylhexanol und Feinstaub eine Rolle bei der Symptom-Auslösung.

Die Schwierigkeit, das spezifische Profil der MCS-Symptome zu erkennen, wird noch dadurch verstärkt, dass sie sich mit anderen chronischen Krankheitsmanifesta-tionen überschneiden, was es dem Kliniker erschwert, in frühen Stadien eine eindeutige Diagnose zu stellen. Auf der Grundlage ihrer klinischen Erfahrung und der in der klinischen Praxis erworbenen Kenntnisse über die Pathophysiologie von MCS stellt die Studiengruppe um Palmieri (2020) die Hypothese auf, dass die Ätiologie von MCS auf der Exposition gegenüber neurotoxischen Substanzen beruht, die durch Einatmen in den zerebralen Kreislauf gelangen und zur Pathologie und Manifestation der Symptome führen können. Von den Nasenhöhlen aus gelangen die Substanzen durch die Lamina cribrosa des Siebbeins in den Riechkolben und darüber hinaus, z. B. in das limbische System, das Zwischenhirn und bis zur Großhirnrinde.

Quelle: Palmieri B. et al. (2020): The role of sensory and olfactory pathways in multiple chemical sensitivity. Rev Environ Health. 2020 Oct 19;36(3):319-326. doi: 10.1515/reveh-2020-0058. PMID: 33070122.Textauszüge und unverbindliche Übersetzungen gem. Open Access Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

Mögliche Krankheitsauslöser und Übersicht Entwicklungsphasen

MCS wird nach wissenschaftlichen Erkenntnissen durch sieben verschiedene chemische Stoffklassen ausgelöst *) **):

- Organische Lösungsmittel und verwandte Verbindungen;

- Insektizide, Pestizide, phosphororganische Herbizide und Carbamate;

- Organochlorierte Insektizide;

- Pyrethroide Pestizide;

- Schwefelwasserstoff (H2S);

- Kohlenmonoxid (CO);

- Quecksilber (in all seinen chemischen Formen).

William J. Rea und andere fanden auch Schimmelpilze und Mykotoxine als Risikofaktoren**).

Übersicht der Entwicklungsphasen ***):

- Mögliche Vorstufen:

– eine primär mit Schadstoffen assoziierte Krankheit (z.B. Lösemittel-, Holzschutzmittel- oder Sick Building-Syndrom)

– genetisch bedingte Entgiftungsschwäche

– häufige Vorerkrankung: EBV-Infektion (Pfeif. Drüsenfieber) - Sensibilisierungsphase I: Auslösungsphase durch Initial-Exposition.

Diese führt zu einer unspezifischen Herabsetzung der Empfindlichkeits-Schwelle für Chemikalien durch Einwirkung einer oder mehrerer Chemikalien. - Sensibilitätsphase II: Chronifizierung.

Es kommt

– wiederholt zu akuten Symptomen durch erneute Exposition mit bereits sehr geringen Chemikaliendosen, wobei die Beschwerdeauslöser nicht mehr eingrenzbar sind auf bestimmte Chemikaliengruppen. (Die Krankheit verläuft unspezifisch.) ****)

– chronisch zu andauernden allgemeinen und systemischen Krankheitssymptomen.

„Die Bedeutung einer vorangegangenen Chemikalien-Exposition wird [..] in dem maßgebenden Buch über MCS von Ashford und Miller ausführlich besprochen. Mindestens 50 Studien belegen, dass eine solche vorhergehende Chemikalien-Exposition eine der charakteristischen Merkmale der meisten MCS-Fälle ist, und dass diese die Krankheit auch auslöst *).“

- Mit jedem zusätzlichen auslösenden Expositionsereignis verdreifachte sich die Wahrscheinlichkeit, eine Chemikalien-Intoleranz (CI) zu erfahren.

- Längere Antibiotikaeinnahmen waren mit einem erhöhten CI-Risiko verbunden.

- Mit jeder weiteren Antibiotikaeinnahme verdoppelte sich die Wahrscheinlichkeit für eine CI nahezu.

- Die Häufigkeit des Zusammenhangs zwischen Antibiotikaeinsatz und CI weist auf eine mögliche kausale Rolle von Antibiotika bei der Entstehung von CI hin.

(Miller et al. 2023)*****

Die Tatsache, dass sieben unterschiedliche Chemikalienklassen die gleiche Reaktion im Körper hervorrufen können, steht in Verbindung mit deren Erhöhung der Aktivität der NMDA-Rezeptoren. Dies ist Teil eines biochemischen Teufelskreises, dem NO/ONOO–Zyklus. Hierzu finden Sie mehr in dem (hier verlinkten) Abschnitt auf dieser Seite.

Quellen (Verlinkt im Falle einer Online-Verfügbarkeit):

*) Prof. Pall „MCS: Toxikologie- und Sensitivitätsmechanismen (2009)“

**) „Italienischer MCS-Konsens (2019)“

***) Hans-Ulrich Hill, Wolfgang Huber, Kurt E. Müller „Multiple Chemikalien-Sensitivität: Ein Krankheitsbild der chronischen Multisystemerkrankungen“, Aachen: Shaker Verlag, 2010.

****) Hans-Ulrich Hill, Rezension des Buches „Explaining Unexplained Illnesses“ von Martin Pall (2007)

*****) siehe nachfolgenden TILT-Abschnitt

TILT - Der Toxisch induzierte Toleranzverlust

Der Toxisch induzierte Toleranzverlust (TILT) spiegelt den 2stufigen Prozess wider, der zu einer Chemikalien-Unverträglichkeit führt (s. a. obige Entwicklungsphasen). Daten-Erhebungen in Japan und in den USA, die im Abstand von 10 Jahren durchgeführt wurden, zeigten eine erhebliche Zunahme der Chemikalien-Intoleranz (CI) bzw. der Multiplen Chemikalien-Sensitivität (MCS). TILT ist der zugrunde liegende Mechanismus. Eine groß angelegte US-Studie ermittelte, dass 20 % der Umfrageteilnehmer darunter leiden und widmete sich primär der Frage, welche Expositionsereignisse zur Erkrankung führten.

TILT: A New Class of Diseases

Dieses englischsprachige E-Book (2013) von Dr. Claudia Miller darüber, wie die Exposition gegenüber chemischen Stoffen unsere geistige und körperliche Gesundheit untergräbt, können Sie hier (verlinkt) aufrufen.

Die interessanten Studien-Ergebnisse wurden im August 2023 veröffentlicht und greifen u.a. auch die wichtige Rolle der Mastzellen auf. In einer Kurzpräsentation haben wir auf YouTube einige Textauszüge der Studie vorgestellt.

Eine unverbindliche Deutsch-Übersetzung der gesamten Studienveröffentlichung können Sie hier abrufen:

Quelle und weiterführende Informationen:

Miller, C.S., Palmer, R.F., Kattari, D. et al. „What initiates chemical intolerance? Findings from a large population-based survey of U.S. adults“ Environ Sci Eur 35, 65 (2023), https://doi.org/10.1186/s12302-023-00772-x ,Open Access Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

Übersicht möglicher Beschwerdeauslöser (bei bestehender MCS) und Symptome

Potenzielle Trigger sind z.B.

- Duftstoffe, Parfüm, Kosmetika, Körperpflegemittel

- Wasch-, Reinigungsmittel, Raumdüfte

- Papiertaschentücher o.ä. mit Duft

- Raumbeduftungs- und Klimaanlagen

- Kerzen, Tabake, Rauch (auch Schornsteine), Abgase

- Lebensmittel (u. a. Zusatzstoffe, Bestandteile)

- Pestizide in Kleidung, Floristik u. Landwirtsch. etc.

- Druckerfarbe (PC, Zeitungen, Kopierer etc)

- Kunststoffe u. Flammschutzmittel (Elektrogeräte)

- Farben, Lacke, Lösungsmittel, PVC

- Wandverkleidungen, Möbel, Matratzen, Tapeten, Teppichböden, Baustoffe (Formaldehyd)

- Holzschutzmittel und Hölzer (Terpene)

- Benzin, Heizöl, Chlor

- Medikamente, Kontrast- und Betäubungsmittel

- Desinfektionsmittel, Infusionsschläuche,Pflaster etc

- Zahnfüllungen/ –ersatz, alle plastischen Materialien

- etc.

Multisystem-Erkrankung:

Mehrere unterschiedliche Organsysteme sind betroffen.

Mögliche Beschwerden sind z.B.

- Atembeschwerden

- Benommenheit

- Blutdruck auffällig

- Brennschmerzen (z. B. Zunge, Mund, Rachen)

- Entzündungsreaktionen (chronisch)

- Erschöpfung

- Gedächtnis- , Konzentrations- u. Wortfindungsstörungen

- Gangstörungen, Gefäßkrämpfe, Händezittern

- Geruchsempfindlichkeit

- Herzrasen, -rhythmusstörungen, -schmerzen

- Knochen-/Gelenks-, Muskel-, Nervenschmerzen

- Magen-/Darmprobleme, Übelkeit

- Schlafstörungen

- Schwindel

- Seh- u. Hörstörungen

- etc.

Quellen und weiterführende Informationen:

u.a. das hier verlinkte Ärzteinformationsblatt sowie der verlinkte Italienische MCS-Konsens (2019)

MCS als schwere physische Erkrankung mit massiven Auswirkungen

2015 unterzeichneten 14 internationale Ärzte und Wissenschaftler im Rahmen einer Konferenz die Rom-Resolution und bestätigten damit u.a.,

- dass MCS eine physische, umweltbezogene und chronische Multisystemerkrankung ist,

- die zu einer gravierenden Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und Lebensqualität führt.

- U.a. wird auf die Erfordernis spezieller Krankenhaus-Protokolle für MCS-Patienten hingewiesen.

Quelle und weiterführende Informationen: der hier verlinkte italienische Online-Bericht von AMICA. Hier finden Sie eine dt. Quelle sowie eine unverbindliche Deutsch-Übersetzung.

2021/2022 bestätigten uns sieben Experten auf unsere Anfrage hin aktuell folgende Aussagen zu MCS und der Situation Betroffener in Deutschland:

- MCS ist eine schwere physische (Multisystem)Erkrankung mit gravierenden Auswirkungen in allen Lebensbereichen und auf die Lebensqualität Betroffener.

- Eine bessere Früherkennung ist wichtig, um die Arbeits- und Leistungsfähigkeit Betroffener durch geeignete Maßnahmen wie z. B.

– Expositionsvermeidung

– Anamnese und Therapie im Sinne der Klinischen Umweltmedizin

möglichst aufrechtzuerhalten und eine gesundheitliche Abwärtsspirale zu vermeiden. - Fortwährende Expositionen führen im Krankheitsverlauf i. d. R.

– zur Verstärkung der Chronifizierung

– zu zunehmenden Regulationsstörungen

– zur Erweiterung der Palette an Beschwerdeauslösern

– sowie zur Erweiterung des Symptomkomplexes. - MCS-Patienten brauchen

– eine bessere medizinische Versorgung (inkl. entsprechend qualifizierter Ärzte)

– Krankenkassenleistungen und eine Arzneimittelgrundversorgung

– Anerkennung als schwer Kranke und Schwerbehinderte

– adäquate Barrierefreiheit (z. B. Duftstofffreiheit in medizinischen Einrichtungen) und

– sicheren Wohnraum, weswegen entsprechende Wohnprojekte unbedingt gefördert werden sollten. - Für eine bessere Integration und zum Schutz vor Diskriminierung wären Aufklärungskampagnen zu MCS gem. Art. 8 der UN-Behindertenrechtskonvention wünschenswert.

Die entsprechende Unterzeichnerliste können Sie hier auf unserer Homepage finden in dem Handout zum Video „Warum MCS psychisch so belastend ist“.

In unserer Rubrik „Experten“ steht Ihnen ein Arzt-Interview mit ergänzenden Hinweisen zur Verfügung. Dieser Button führt Sie bequem hin:

MCS kompakt: ein wichtiges Dokument als Übersichtsliteratur inkl. Krankenhaus-Aspekte

Ein medizinischer Notfall bzw. die Erfordernis eines Klinkaufenthaltes stellt für MCS-Kranke ein Horror-Szenario dar. Denn leider treffen sie auch hier auf die vom RKI festgestellte medizinische Unter- und Fehlversorgung. In dem (hier für Sie verlinkten) „Italienischen MCS-Konsens (2019)“ sind hilfreiche Hinweise zu finden inkl. behandlungsrelevanter Aspekte für den Fall stationärer Aufenthalte und erforderlicher OPs.

Auch wenn die Studienlage sich laufend erweitert und seit der Literaturrecherche evtl. neuere Dokumentationen erfolgt sind: Der Konsens fasst auf 34 Seiten das Wesentliche und behandlungsrelevante Themen zu MCS kompakt zusammen (inkl. Narkose- u. Medikamenten-Unverträglichkeit!). Eine erfreuliche Gewichtung erhalten die Dokumenteninhalte durch die Unterzeichnung von ca. 100 italien. Ärzten und Verbänden.

Eine (auch oft bei Ärzten und Heilpraktikern ohne umweltmedizinische Kenntnisse) willkommene Übersichtsliteratur zu MCS.

Ein hilfreiches Dokument für Sie

- zum Nachlesen

- zum Aushändigen

- zur fachlichen Untermauerung Ihrer Patientenaussagen

- für Ihren persönlichen Klinik(notfall)-Ordner!

Übrigens widmete sich ein Artikel in der UMG 2/2022 dem Italienischen MCS-Konsens. Den Beitrag mit dem Titel „Multiple Chemikalien-Sensitivität (MCS): Italienischer Expertenkonsens zur klinischen und therapeutischen Behandlung“ finden Sie zum Nachlesen auf unserer Medien-Seite!

GERUCHSSENSIBILITÄT: häufig in extremer Ausprägung

Die individuelle Geruchssensibilität ist von Mensch zu Mensch sehr verschieden [1]. Doch MCS-Patienten sind i.d.R. von einer besonderen Duftstoff-Überempfindlichkeit betroffen. Dies wurde im Rahmen einer internationalen Studie (2019) von 82 % der MCS-Kranken bestätigt.[5] Die Hyper-sensitivität Betroffener führt dazu, dass sie bereits auf bis zu 1000-fach geringere Konzentrationen mit Symptomen reagieren. Selbst wenn luftgetragene Substanzen gar nicht mehr als Geruch wahrnehmbar sind. Dass hierbei physische Reaktionen maßgeblich sind, zeigen z.B. entsprechende EEG-Messungen, die geruchsstoffbedingte Veränderungen aufzeigen.[2}

Gesunde Menschen können sich so an einen (auch unangenehmen) Geruch gewöhnen, dass sie ihn gar nicht mehr wahrnehmen. [3] Die entsprechenden Gehirn-Reaktionen lassen dabei mit der Zeit messbar nach. Nicht so bei MCS-Kranken – im Gegenteil: sie nehmen die Gerüche sogar immer intensiver wahr. Diese Überempfindlichkeit liegt offenbar an deren Unfähigkeit des Gehirns, sich an Gerüche zu gewöhnen. Andersson beobachtete bei MCS-Kranken einen veränderten Blutfluss im Gehirn (wie z.T. auch bei Schmerzpatienten). [1] Auch Hillert et al. hatten beobachtet, dass MCS-Patienten nach Chemikalien-Expositionen die geruchsreiz-verarbeitenden Gehirnregionen nicht mehr inaktivieren konnten.[2]

Nachgewiesene Fehlfunktionen in den entsprechenden Teilen der Großhirnrinde deuten auf einen neurogenen Mechanismus bei MCS hin. Es scheint um die Fremdstoffe in der Atemluft zu gehen, die neurogene Entzündungen verursachen können. Bei vielen MCS-Patienten ist ein erhöhter Nasenwiderstand beim Einatmen festzustellen. Eine Chemikalien-Exposition könnte dabei eine Entzündung der Nasen-schleimhaut und eine neurogene Entzündung ausgelöst haben. Und dies in der Folge zu einer erhöhten Reaktionsbereitschaft ggü. Chemikalien geführt haben.[2]

Die Geruchssensibilität MCS-Kranker steht also nicht mit (häufig unterstellten) Duft-Aversionen in Verbindung. Sondern Geruchsstoff-Reize werden von MCS-Kranken nachweislich anders verarbeitet als von gesunden Menschen. Und der Einfluss von Chemikalien auf das Limbische System hat womöglich etwas mit der Ausprägung der MCS-Symptomatik zu tun.[2]

Auch für die besondere Überempfindlichkeit Betroffener ggü. Düften mit Moschusverbindungen scheint es eine Erklärung zu geben, die mit deren Entgiftungsstörung (siehe Abschnitt unten) in Verbindung stehen kann. Denn Studien zufolge sind Moschusverbindungen in der Lage Entgiftungsprozesse der Zellen langfristig zu hemmen. Dadurch verbleiben gefährliche Schadstoffe länger in den Geweben und Organen und entfalten dort eine toxische Wirkung. [2]

Die biochemischen Prozesse in Verbindung mit der Nasenschleimhaut werden in dem Fachbuch „Multiple Chemikalien-Sensitivität: Ein Krankheitsbild der chronischen Multisystemerkrankungen“ konkret erörtert. Auch die Auswirkungen auf die Mastzellen der Nasen-schleimhaut, die schließlich eine Überreaktivität ggü. Chemikalien entwickeln. Häufige Begleiterkrankungen von MCS stellen auch Sinusitis und Rhinitis dar.[2]

Der Geruchssinn ist nicht der Hauptansatzpunkt der Chemikalienwirkung beim Auslösungsmechanismus von MCS.

Es gibt auch MCS-Patienten mit defektem Geruchssinn, die trotzdem von Überempfindlichkeitsreaktionen auf Chemikalien betroffen sind.[2] Also: Nicht die Nase ist schuld. Auch Anosmatiker, d. h. Personen, die keinen Geruchssinn haben, Menschen, die an Nasenschleimhaut-Anschwellung leiden oder deren Nasenepithel durch Nasenklemmen blockiert ist, können eine hohe Chemikaliensensibilität entwickeln. Das bedeutet nicht unbedingt, dass MCS niemals das Geruchssystem belastet. Es bedeutet einfach nur, dass MCS nicht in erster Linie eine olfaktorische Reaktion darstellt. Eine entsprechende Studie bestätigt diese Auffassung von Pall. Dabei wurde u.a. festgestellt, dass sich das Geruchszentrum im Gehirn von MCS-Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen sogar weniger leicht aktivieren ließ, anstatt überempfindlich zu sein.[4]

Pall betont, dass die Krankheitsauslösung MCS durch Organophorphat- und Carbamat-Pestizide sowie durch flüchtige organische Kohlen-wasserstoffe nicht in ihrer Eigenschaft als Geruchsstoffe erfolgt, die über Rezeptoren in der Nasenschleimhaut wirken. Die Wirkungen von Geruchsstoffen äußern sich vielmehr erst dann, wenn sich die Krankheit MCS bereits manifestiert hat. Die wesentliche Rolle der Geruchsrezeptoren kommt demnach erst ab der (oben beschriebenen) Sensibilitätsphase II zum Tragen.[2]

Die Geruchssensibilität MCS-Kranker steigert sich in Verbindung mit Expositionen und Stress.

- Ein pathologisch voranschreitender Entzündungsprozess erhöht die Sensibilisierung ggü. Stressreizen, zu denen auch Fremdstoffe zu zählen sind.[2]

- Stress hat Einfluss auf den Grad der Überempfindlichkeit: Nach Aktivierung der Stressachse werden auch vermehrt dopaminerge Nervenzellen im Gehirn aktiviert. Somit gibt es eine Verbindung zwischen der Aktivierung der Stressachse und einer Herabsenkung der Geruchsschwelle bei MCS, die durch Dopamin vermittelt wird. [2]

- Pall vermutet, dass verschiedene Mechanismen in multiplikativer Weise zusammenwirken und die Sensibilitätsreaktionen MCS-Kranker unverhältnismäßig hoch regulieren.[4]

- Erfahrene Umweltmediziner weisen seit Jahren darauf hin, wie wichtig es ist, Chemikalienexpositionen zu vermeiden, um eben diese Hochregulierung des MCS-Mechanismus zu verhindern.[4] Denn je höher der Empfindlichkeitsgrad auf Chemikalien umso stärker die expositionsbedingten Beschwerden von MCS-Patienten. [2]

„MCS ist eine Reaktion auf Chemikalien und nicht auf Duftstoffe.“ Prof. Martin Pall

Mehr zum Thema Duftstoffe finden Sie übrigens hier:

Die Mehrheit der MCS-Patienten leidet an Hyperosmie, einer gesteigerten olfaktorischen Sensibilität, die sich in einem erhöhten Geruchssinn äußert und in der Regel durch eine niedrigere Schwelle für die Geruchswahrnehmung verursacht wird. Diese Wahrnehmungsstörung entsteht durch ein verändertes Signal zwischen den ORs (Geruchsrezeptoren) und dem olfaktorischen Kortex. Eine anhaltende olfaktorische Stimulation des Riechnervs und der olfaktorischen Hirnareale ist die Hauptursache für dieses Symptom. Haehner und Kollegen zeigten, dass Mutationen im Natriumkanal Nav1.7, der durch das SCN9A-Gen (dieser Ionenkanal spielt eine essentielle Rolle bei der Weiterleitung von Schmerzreizen aus der Körperperipherie [8]) kodiert wird, eine hohe Geruchsempfindlichkeit verursachen. [7]

Eine Reihe von Studien hat bei MCS-Patienten keinen Beweis für eine Funktionsstörung des Geruchsnervs erbracht. Eine Studie unter Einbindung von Gehirn-Bildgebungen bestätigte jedoch, dass die Reaktionen auf der Ebene der Erkennungsschwelle bei MCS-Patienten stärker sind und die wahrgenommene Intensität und das Missempfinden von Gerüchen signifikant höher ist. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Fähigkeit, flüchtige Chemikalien zu erkennen und darauf zu reagieren, sowohl durch das olfaktorische als auch das trigeminale System vermittelt wird, die zusammenwirken. Eine kleine Studie in Schweden (1996) kam zu dem Schluss, dass die MCS-Symptome NICHT über den Geruchsnerv übertragen werden, sondern dass sie möglicherweise durch eine trigeminale Reaktion über die Atemwege oder die Augen ausgelöst werden. Die meisten Geruchsstoffe stimulieren auch den Trigeminusnerv; selbst Anosmiker sind in der Lage, anhand ihrer trigeminal vermittelten Empfindlichkeit zwischen Geruchsstoffen zu unterscheiden. Die zentrale Verarbeitung von olfaktorischen und trigeminalen Reizen aktiviert synonyme somatosensorische und primäre olfaktorische Regionen. Die von MCS-Betroffenen angegebene erhöhte Geruchsempfindlichkeit könnte mit der niedrigeren Stimulationsschwelle des Trigeminusnervs bei MCS zusammenhängen, wie in zahlreichen Studien mit Capsaicin-Inhalation nachgewiesen wurde. Dies unterscheidet sich von der Neurodegeneration, bei der es häufig zu einem Verlust des Geruchssinns kommt. [6] Siehe auch Abschnitt Neurodegeneration.

Physiologisch gesehen ist die Bahn, die die Geruchsregion über den Thalamus mit dem orbitofrontalen Kortex verbindet, ein Kontroll-bereich für Geruchsreize. Darüber hinaus ist die Geruchsregion auch mit dem limbischen System verbunden, das für vegetative Reaktionen und geruchsbezogene Emotionen verantwortlich ist. Veränderungen in diesem Signalweg könnten zu verwirrenden Symptomen führen, wie sie bei MCS-Patienten nach einer Geruchsexposition auftreten. Mehrere Studien haben die Aktivierung und Beteiligung zerebraler Netzwerke bei MCS untersucht, um die zugrunde liegenden Mechanis-men zu entschlüsseln. So beobachteten Azuma und Kollegen eine signifikante Aktivierung des präfrontalen Kortex (PFC) bei MCS-Patienten während der Geruchsstimulation. In dieser Studie wurde der Erholungsprozess des regionalen zerebralen Blutflusses (rCBF) nach olfaktorischer Stimulation bei MCS-Patienten (im Vgl. zu Kontrollgruppe) mittels Nahinfrarot-Spektroskopie untersucht. Diese Studie zeigte, dass die olfaktorische Stimulation bei MCS-Patienten im Vergleich zu Kontrollpersonen signifikante Aktivierungen im linken und rechten PFC und noch deutlichere Aktivierungen im orbitofrontalen Kortex (OFC) auslöste. Der OFC wird mit der Reaktion auf Reize, Emotionen und Präferenzen bei Entscheidungsprozessen in Verbindung gebracht. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine starke Exposition gegenüber irritierenden Chemikalien den PFC während der olfaktorischen Stimulation bei MCS-Patienten aktiviert, und der OFC auch nach der Stimulation aktiviert bleibt. In ihrer Übersichtsarbeit haben Palmieri und Kollegen hervorgehoben, dass Pestizide, Metalle und Umweltver-schmutzung eine wichtige Rolle bei MCS spielen, insbesondere im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf das Geruchssystem. [7]

(Verlinkte) Quellen:

[1] „Penetranter Geruch: Wenn die Nase nicht abschalten kann“ Aponet 23.01.2012

[2] H.U. Hill, W. Huber, K.E. Müller „Multiple Chemikalien-Sensitivität: Ein Krankheitsbild der chronischen Multisystemerkrankungen“, Aachen: Shaker Verlag, 2010

[3] Gerüche und Geruchsbelästigung, Bayer. Landesamt für Umwelt

[4] Prof. Pall „MCS: Toxikologie- und Sensitivitätsmechanismen (2009)“

[5] Steinemann A. „International prevalence of chemical sensitivity, co-prevalences with asthma and autism, and effects from fragranced consumer products“Air Qual Atmos Health 12, 519–527 (2019) https://doi.org/10.1007/s11869-019-00672-1

[6] Molot, J., et al.(2022): Neurological susceptibility to environmental exposures: pathophysiological mechanisms in neurodegeneration and multiple chemical sensitivity. Reviews on Environmental Health, 37(4), 509-530. https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0043, Textauszug und unverbindliche Übersetzung gem. Open Access Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

[7] Palmieri B. et al. (2020): The role of sensory and olfactory pathways in multiple chemical sensitivity. Rev Environ Health. 2020 Oct 19;36(3):319-326. doi: 10.1515/reveh-2020-0058. PMID: 33070122.Textauszüge und unverbindliche Übersetzungen gem. Open Access Lizenzhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

[8] Uniklinikum Jena https://www.uniklinikum-jena.de/humangenetik/Diagnostik/Leistungsspektrum/SCN9A_vermittelte+Schmerzsyndrome-p-860.html

ENTGIFTUNGSSTÖRUNG: ein wesentlicher MCS-Aspekt

Wenn die Müllentsorgung (Entgiftung) nicht funktioniert…„Der Mensch muss erhebliche Fähigkeiten besitzen, um sich bei chronischen, meist langzeitigen Expositionen ggü. Schadstoffen unterschiedlicher Art regulatorisch zur Wehr zu setzen. Hier ist die hochleistungsfähige Entgiftungstätigkeit des menschlichen Stoffwechsels gefordert. Diese Fähigkeiten des menschlichen Entgiftungsstoffwechsels werden jedoch besonders in Ländern mit moderner Industrie und Lebensweise permanent überfordert, u.a. durch die Schadstoffbelastungen in Innenräumen.“ (Verlinkte Quelle und weiterführende Informationen: Vortrag Dr. Bartram 10.2003)

Störungen der körpereigenen Entgiftung und deren Therapie

Schadstoffe können nur durch eine biochemische Umwandlung den Körper verlassen. Insbesondere poor metabolizer, also schlechte Entgifter, entwickeln bei chronischer Exposition schneller neuro-degenerative Erkrankungen oder chronische Entzündungen. Die möglichen gesundheitlichen Folgen reichen von einer Beeinträchtigung des Immunsystems bis hin zur Entstehung von Krebs. Wie andere Multisystemerkrankungen ist auch MCS u.a. Folge einer Schadstoff-belastung mit einer daraus resultierenden Störung der Mitochondrien. U.a. die dadurch reduzierte Produktion von ATP*) führt zu Beeinträchtigungen des Stoffwechsels, des Immunsystems, des (neuro)-hormonellen Systems, des Verdauungssystems etc. Ein chronisches Energiedefizit in neuronalen Zellen mündet in chronische Müdigkeit, schnelle Erschöpfung und Konzentrationsmangel respektive einem Chronischen Müdigkeitssyndrom.

*) Adenosintriphosphat: Hauptenergiespeicher der Zellen. Jede einzelne Zelle im menschlichen Körper bezieht ihre Energie aus ATP, weswegen es unerlässlich ist für die Lebensfunktion.

Die drei Phasen der körpereigenen Zellentgiftung

- Phase I: Giftungsphase, da im Rahmen der biochemischen Reaktionen noch giftigere Metabolite entstehen.

- Phase II: Die eigentliche Entgiftungsphase, die hochtoxischen Zwischenprodukte werden entschärft.

- Phase III: Transportphase. Die fett- oder wasserlöslich gemachten Giftstoffe werden ausgeschieden.

Da die meisten Umweltgifte fettlöslich sind, werden sie vor allem im Fettgewebe gespeichert, auch zum Drüsengewebe besteht eine hohe Affinität. Die verbleibenden, nicht ausgeschiedenen Gifte können bei ausreichend langer Einwirkzeit chronische Entzündung und Krebswachstum induzieren.

Bei Entgiftungsmaßnahmen ist zu beachten, dass eine Rückresorption erfolgen kann mit entsprechenden Giftungssymptomen. Die Lücke einer funktionierenden Entgiftung ist somit der Darm. Die Therapie einer Entgiftungsstörung oder Unterstützung der physiologischen Detoxifikation läuft daher in umgekehrter Reihenfolge:

Die Therapie-Phasen einer Entgiftungsstörung

- Unterstützung der Phase III

- Verbesserung der Phase II (der ausreichenden Funktionsfähigkeit dieser Phase ist vor einer Mobilisierung von Schadstoffen besondere Aufmerksamkeit zu widmen!)

- Aktivierung der Phase I

Obige Text-Auszüge stammen aus dem Artikel „Störungen der körpereigenen Entgiftung und deren Therapie“ von Fr. Dr. Theuerkauf. Möchten Sie mehr erfahren? Mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des Verlages dürfen wir Ihnen hier den ganzen Artikel aus dem Magazin „Die Naturheilkunde (5/2017)“ zur Verfügung stellen:

Genetik der Entgiftung

Wie entgiftet mein Körper?

Am 30.05.2018 referierte Dr. Wiechert in Hamburg vor 80 Therapeuten über die verschiedenen Gefahren der In- und Umwelt auf den menschlichen Körper. Ein sehr aufschlussreicher Fachvortrag zu sinnvollen Nachweisverfahren und Therapiemöglichkeiten, fokussiert auf den Themenschwerpunkt Entgiftung. So bildet er u. a. die Variationen im Zusammenspiel der beiden Entgiftungsphasen ab „was wenn…..“ und geht auf den Aspekt ein „Entgiftungsenzyme u. Chemotherapie“. Hier gelangen Sie zu diesem YouTube-Video (Dauer ca. 70 Min.):

Umweltmedizin und Entgiftung

Dr. Didier informiert in diesem interessanten Lehrvortrag (FOM/2020) über die Thematik Umweltmedizin (kurzer Einstieg), verschiedene Schadstoffquellen in unserem Alltag und das Themenfeld der Entgiftung. U.a. erörtert er, wie man mittels natürlicher Produkte die Entgiftungsfunktion (der jeweiligen Phase) beeinflussen kann. Das Video mit einer Dauer von 1 Std. 40 Min. beschert viele interessante Einblicke und ist hier über YouTube abrufbar:

In seinem Video vom 18.03.22 mit dem Titel „Depressionen – MCS – CFS -Schlafstörungen: Genetik vom Arzt erklärt“ geht Dr. Hartner u.a. auf folgende Aspekte ein:

NAT2: Wichtige Rolle in der Entgiftungsphase 2 beim Abbau von Giftstoffen, Arzneimittel, aromatische Amine, Lacke und Farben etc. Verlangsamte Funktion bei 50 % der Bevölkerung verbunden mit dem Risiko einer erhöhten Giftstoff-Anreicherung und entsprechend toxischer Wirkungen.

COMT: Baut Stresshormone ab, ggf. Entspannungsprobleme bzw. Entspannung eher über sportliche Aktivität, verbunden mit erhöhtem Mikronährstoff-Verbrauch.

SOD2: Zuständig für Umwandlung freier Radikaler in Wasser (-> Ausleitung), weshalb eine reduzierte Aktivität mit entsprechenden Problemen verbunden ist.

BDNF: Marker u.a. für Angststörungen und depressive Erkrankungen. Diese Patienten sprechen schlechter auf SSRI-Therapie (Anti-Depressiva) an. Der BDNF Faktor zeigt die Fähigkeit der Nervenzellen zur Regeneration auf und kann z. B. zusätzlich gehemmt werden durch chronischen Stress, übermäßiges körperliches Training und Schlafstörungen.

Abschließend verweist der Arzt auch darauf, dass u.U. stoffwechselbedingt trotz Supplementierung ein B-12-Mangel erhalten bleiben kann.

Hier gelangen Sie zu seinem YouTube-Video (Dauer ca. 20 Min.):

„Bei Verdacht auf MCS ist eine Stufendiagnostik sinnvoll, um die Kosten zu begrenzen. Zunächst sollte ein Test erfolgen, um grob zu unterscheiden, ob eine Entgiftungsstörung in der die Phase 1 und/oder Phase 2 vorliegt.“ So eine Empfehlung von Dr. Muthorst auf seiner hier verlinkten Homepage.

Die Symptome einer MCS, eines CFS und/oder FMS sind Teil eines komplexen Beschwerdebildes, das auch aus genetischer Sicht nur schwer zu erfassen ist. Inwieweit genetische Faktoren eine ursächliche Rolle spielen, wird in der internationalen Literatur kontrovers diskutiert. Es konnte gezeigt werden, dass sog. Phase II Enzyme (GSTM1, GSTP1, GSTT1, NAT2, UGT1A1) die Chemikalienempfindlichkeit erhöhen.

Quelle und weiterführende Informationen auf der hier verlinkten Seite des IPgD, Institut für Pharmakogenetik und genetische Disposition.

Die individuelle Entgiftungskapazität entscheidet über die Toxizität von Substanzen. Ungünstige genetische Ausstattungen des Entgiftungs-systems können nicht nur unerwünschte Arzneimittelwirkungen hervorrufen, sondern sind vor allem für erhebliche interindividuelle Unterschiede im Fremdstoffmetabolismus verantwortlich. Genetische Variationen in den Schlüsselenzymen der Entgiftung können daher die Entwicklung verschiedener Erkrankungen fördern. Dazu gehören Migräne, CFS, MCS, Tumore, Rheuma, Alzheimer und andere chronische Erkrankungen.[….] Die individuelle Entgiftungskapazität entscheidet über die Toxizität von Substanzen.“

Quelle und weiterführende Informationen auf der hier verlinkten Seite des IMD-Labors Berlin.

Eine Veröffentlichung (2019) untermauert das Konzept, dass bei MCS ein genetisches Risiko im Zusammenhang mit Phase-I- und Phase-II-Leberenzymen (beteiligt an der Entgiftung von Xenobiotika), eine Rolle auf dem pathophysiologischen Weg zur Duftstoff-Sensibilisierung spielen kann. Eine Studiengruppe um Molot (2022) hat bezogen auf Neurodegeneration und MCS 16 verschiedene genetische, pathophysiologische und klinische Merkmale, die mit der Luftschadstoffexposition in Verbindung stehen, betrachtet. Siehe Abschnitt Neurodegeneration.

Vorsicht vor Entgiftungskrisen!

Entgiftung ist ein kritisches und sehr patientenspezifisches Thema. Gerade in den Fällen, bei denen die Belastungen mit Umweltgiften wahrscheinliche Ursache für Krankheitssymptome sind, ist die Zusammenarbeit mit fachkundigen Umweltmedizinern wichtig, um Risiken bei der Entgiftung soweit wie möglich auszuschließen. Denn kommt es zu einer Mobilisierung der gespeicherten Gifte aus den Körperdepots, kann es zu schweren Vergiftungssymptomen im Körper kommen. Eine Mobilisierung der Gifte kann durch eine Beschleunigung unseres Stoffwechsels hervorgerufen werden wie z. B. Supplementierungen, Sauna, Fasten, Stress, Infekte, Massagen oder – und das ist besonders kritisch – durch Entgiftungs-therapien. Quelle und weiterführende Informationen, u. a. zu den drei Entgiftungsphasen inkl. jeweiliger Zuordnungen unterstütztender Vitamine und Mineralstoffe: der hier verlinkte Online-Artikel der Akademie für menschliche Medizin „Detox – wollen Sie Umweltgifte wieder loswerden?“ (04.10.2022)

Chelat Therapie – Risiken und Kontraindikationen

Als Chelat-Therapie bezeichnet man die Metallausleitung, -entgiftung. Es werden sogenannte Komplexbildner / Chelatbildner eingesetzt, welche die Metalle lösen und an sich binden sollen. Diese Methode wird auch häufig eingesetzt, um die Belastung mit Schwermetallen zu messen. Hier sind vorrangig DMPS, DMSA und EDTA zu nennen.

Eine Chelat-Therapie führt bei Patienten mit umweltassoziierten Erkrankungen unter Umständen zu einer Verschlechterung des Krankheitsbildes! Unbedingt sind vor der Verabreichung die

Phase II Detox-Enzyme sowie die übrigen inflammatorischen Parameter zu prüfen.

„Metalle, die nicht wasserlöslich verändert und damit ausgeschieden werden können, werden im Organismus in verschiedenen Geweben deponiert, u.a. auch im Gehirn.“

(Verlinkte) Quelle mit weiterführenden Informationen: Vortrag Dr. Frank Bartram auf der DEGUZ Jahrestagung 2014, Protokoll MCS-CFS-Initiative NRW

Vorsicht beim Schwermetalle ausleiten!

Der Begriff «Entgiftung» wird heutzutage sehr oft und schnell gewählt. Dabei ist eine Entgiftung nicht ungefährlich. Wenn man Giftstoffe im Körper mobilisiert, dann muss man diese auch sofort binden. Die Gefahr, dass diese sich sonst nur von einem Depot ins andere verschieben ist akut – und manchmal auch gefährlich. Es gibt viel zu beachten, um diese starken Entzündungsherde der Metalle – die nicht biologisch verträglich und völlig unnatürlich in den Körper gelangt sind, wieder herauszuholen. Oft auch ein Prozess über Monate bis Jahre.

Die Chefärztin und Award-Siegerin 2020 in der Kategorie Innovativste Klinik, Dr. Petra Wiechel, erläutert dem Moderator von QS24 in einem Interview:

- Wie gelangen Schwermetalle überhaupt in unseren Körper?

- Wieso sollte man sie ausleiten?

- Wie können Sie ausgeleitet werden?

- Welche Unterschiede gibt es hier betr. die jeweilige Art der Belastung?

- Worin bestehen die Schwierigkeiten bei einer Ausleitung, worauf ist unbedingt zu achten?

Quelle und Link zum Video:

Das Lymphsystem (LS) ist u.a. das Abwassersystem des Körpers

Die netzartig im Gewebe verteilten Lymphkapillaren schnappen sich Bakterien, -gifte, Schwermetalle, Chemikalien, Viren, Pilze, Zellenreste uvm. Über die Lymphflüssigkeit (Lymphe) erfolgt ein Abtransport bis zum Venenwinkel (am Schlüsselbein). Dort wird die gereinigte Lymphe in den venösen Teil des Blutsystems übergeben. Die Reinigung der gift- und müllbeladenen Lymphe erfolgt in 600 Lymphknoten, die passiert werden und als Filterstationen dienen. 1) Hier werden im Krankheitsfall z. B. auch Antikörper gebildet, um Krankheitserreger rasch wieder loszuwerden. Angeschwollene Lymphknoten deuten daher auf ein Immunsystem „im Hochbetrieb“ hin. 2)

Das LS dient aber auch dem Sauerstofftransport und dem Transport von Fetten.3) Täglich transportiert das LS 2 Liter Gewebsflüssigkeit mit Nähr- und Abfallstoffen.4) Lässt die Leistungsfähigkeit der Lymphknoten bzw. der darin befindlichen Abwehr- und Fresszellen nach, leidet die Gesundheit. U. a. entsteht durch den verlangsamten Fluss der Lymphe ein sog. Lymphstau. (Dieser kann allerdings auch Anzeichen sein für andere Probleme, wie z. B. Schwäche des Herzens, der Nieren, der Venen oder Leber.) 1) 4) Zu den lymphatischen Organen gehören u.a. auch die Mandeln und die Milz. 1)

„Liegt bereits eine Krankheit vor, ist eine Heilung nahezu ausgeschlossen, wenn der Lymphfluss ins Stocken geraten und das LS überlastet ist“ 1)

Hinweise auf ein defektes LS können z.B. sein:

- Geschwollene Augen 1)

- Schwere Beine 1)

- Verschleimte Atemwege 1)

- Häufige Infekte 1)

- Schwellungen/Ödeme 1) (Flüssigkeitsansammlungen)

- Hinterlassene Haut-Einschnürungen von Kleidungsstücken (z. B. Sockenbündchen) 2)

- Infektanfälligkeit und regelm. Lymphknotenschwellungen am Hals2)

- Cellulite und Lipödem 1)

- Neigung zu Krebsentwicklung 1)

- Schleichende Vergiftung des Körpers und Entwicklung chronischer Krankheiten (z. B. Kopfschmerz, Allergien, verstärkte Nahrungsmittelunverträglichkeiten) 1)

- Gelenkschmerzen 1)

- Hautausschläge 1)

Negative Einflüsse a. d. LS (= gleichzeitig Ansätze zur Verbesserung):

- Bewegungsmangel: 1) 4) Das LS hat keinen eigenen Antrieb und braucht, um im Fluss zu bleiben Körper-, Muskel- und Atembewegungen. Neben Sport wie z. B. Schwimmen, Radfahren, Spazierengehen hilft auch simple Fußgymnastik (Füße senken und heben, Gelenke kreisen).

- Ungesunde Ernährung: zu viel Salz vermeiden, ebenso geräucherten Schinken, Wurst, Dosenfisch, Lakritze und Alkohol. Mehr Obst und Gemüse. 4)

- Zu geringe Flüssigkeitsaufnahme 1):unser Körper enthält 2 x so viel Lymphe wie Blut. Je flüssiger die Lymphe ist, umso besser kann sie fließen und Schlacken, Gifte, Bakterien, kranke Zellen usw. abtransportieren.

- Einengende Kleidung stellen Barrieren für Lymphabfluss dar 1) siehe auch verlinkte Quelle.

- Stresshormone haben Einfluss darauf, ob der Lymphfluss mehr oder weniger gut funktioniert. 2)

- Rauchen (Nikotin schädigt Gefäße) 4)

- Alkohol (weitet die Gefäße) 4)

- Hitze: Bei heißem Wetter, kann es manchmal schon helfen, die Sonne zu meiden. 4)

„Je stärker auch die Giftbelastung des einzelnen Menschen ist, umso gravierender wirkt sich eine Blockade im LS aus.“ 1)

Möchten Sie mehr erfahren? Dieser Button führt Sie zur Ergänzungsseite

Quellen (verlinkt):

1) https://www.zentrum-der-gesundheit.de/bibliothek/naturheilkunde/gesundheitskuren/lymphe-reinigen

2) https://focus-arztsuche.de/magazin/gesundheitstipps/so-koennen-sie-ihr-LS-anregen

3) https://www.dr-gumpert.de/html/lymphgefaesssystem.html

4) https://ratgeber.bunte.de/lymph-anregen-wie-sie-ihren-lymphfluss-in-schwung-bringen_131811

DARMGESUNDHEIT und MCS

Die Verbindung zwischen MCS und Darmbakterien verstehen. In den letzten Jahren berichten immer mehr Menschen, dass sie an MCS leiden, einer Erkrankung, die durch unerwünschte Reaktionen auf sogar niedrigdosierte Umweltchemikalien gekenn-zeichnet ist. Während die genauen Ursachen von MCS noch untersucht werden, deuten neue Forschungs-ergebnisse auf einen Zusammenhang zwischen der Darmgesundheit und MCS hin. Demnach können Störungen der Darm-Gehirn-Achse zur Entwicklung und Verschlimmerung einer MCS beitragen. Die Berücksichtigung des Darmmikrobioms bietet bei Behandlung und Ernährungsberatung von MCS-Patienten demnach unterstützende Perspektiven.[7]

Unser Darm ist mehr als „nur“ ein Verdauungsorgan. Mit einer massiven Zunahme chronischer Neuerkrankungen rückte er immer mehr in den Fokus der Ursachenforschung. Schließlich beherbergt er ca. 80 % der Immunzellen, schützt den Körper vor Toxinen und ist für die Nährstoff-aufnahme zuständig. Hier spielt das Mikrobiom, das im Innern des Darms angesiedelt ist, eine maßgebliche Rolle. Denn die verschiedenen Bakterienstämme nehmen direkten Einfluss auf zahlreiche Körper-prozesse. Über die Darm-Gehirn-Achse und durch die Produktion verschiedener Hormone sowie Neurotransmitter beeinflusst der Darm sogar unsere Gedanken und Emotionen. [1]

- 100 Billionen Bakterien (mit einem Gewicht bis zu 2 kg) besiedeln jeden einzelnen Menschen, die meisten davon leben in unseren Darmwänden.

- In unserem Darm leben somit 10 mal mehr Bakterien als unser Organis-mus an Zellen besitzt.

- Die Größe der Darmoberfläche von 300 m² wird durch Ausbildung von Falten, Zotten und Mikrovilli in der Schleimhaut erreicht.

- Mehr als 500 (bis zu 1000) Bakterienarten unterstützen den Darm bei seinen Aufgaben.[5]

Ein artenreiches Mikrobiom kann durch die Stärkung des Immun-systems vor Allergien, schweren Infektionsverläufen und chronischen Erkrankungen schützen. Denn die Bakterien, die das Mikrobiom bilden, sind ein wichtiger Trainingspartner für das Immunsystem:[1]

- Einerseits sorgt eine mit hilfreichen Bakterien voll besetzte Darm-schleimhaut dafür, dass Krankheitserregern ein Eindringen in die Blutbahnen erschwert wird.

- Andererseits unterstützt das Mikrobiom das Immunsystem dabei, zwischen „Freund“ und „Feind“ zu unterscheiden (schnelle Abwehr-reaktionen, die sich nicht gegen körpereigene Substanzen richten).

Der Darm ist ein sensibles Nervennetzwerk und steuert 80% aller Stoffwechselvorgänge in unserem Körper.[5] Eine gestörte Darmflora (Dysbiose) und eine angegriffene oder bereits durchlässige Darm-schleimhaut (Leaky Gut):

- beeinträchtigen die Immunfunktionen und die Nährstoffaufnahme. (Damit steigt u.a. das Risiko für Autoimmun-erkrankungen.)

- begünstigen, dass Nährstoffmängel entstehen und viele Körper-prozesse aus dem Gleichgewicht geraten.

- führen dazu, dass Entzündungen schlechter reguliert werden und sich ausbreiten können.

- Durch eine durch-lässige Darmschleimhaut können zudem Erreger und Toxine in die Blutbahnen übergehen und systemische Schäden hervorrufen.

Da bei einer Dysbiose zu wenige nützliche Bakterien im Darm angesiedelt sind, ist auch die Kommunikation über die Darm-Gehirn-Achse sowie die Synthese von Neurotransmittern beeinträchtigt, was sich auf das psychische und kognitive Wohlbefinden negativ auswirkt.[1]

Viele Wissenschaftler sind sich darüber einig, dass ein beeinträchtigter Darm eine maßgebliche Rolle bei vielen chronischen und autoimmunen Erkrankungen spielt sowie bei z.B.:[1]

- Allergien

- erhöhte Infektanfälligkeit

- Rheuma

- Neurodermitis

- Schuppenflechte

- neurodegenerative Erkrankungen (wie Parkinson, Alzheimer)

- psychische Erkrankungen (wie z.B. Depressionen, ADS/ADHS)

„MCS-Patienten sind häufig von Magen-Darm-Beschwerden betroffen. Dies ist vermutlich auf ein Ungleichgewicht von nützlichen und schädlichen Darmbakterien und eine dadurch bedingte erhöhte Durchlässigkeit der Darmwände (Leaky-Gut-Syndrom) zurückzuführen. Auch zeigt sich das Reizdarm-Syndrom als häufige Begleiterkrankung von MCS.“ [2]

Forscher fanden heraus, dass viele Patienten, die am Reizdarmsyndrom leiden, gleichzeitig auch psychische Auffälligkeiten entwickeln. Weitere Studien konnten nachweisen, dass das Mikrobiom sowohl die kognitive als auch die psychische Gesundheit stark beeinflusst. Ein Mangel an Milchsäure-Bakterien kann beispielsweise Angststörungen und Depressionen auslösen sowie die Stressanfälligkeit erhöhen.[1]

Moderne Lebenseinflüsse schaden der Bakterienvielfalt. Zu Ursachen einer Dysbiose zählen:[1]

- ungesunder Ernährungsstil (reich an tierischen Fetten, Transfetten, Eiweiß und Zucker, arm an Mikronährstoffen und Ballaststoffen)

- ungesunde Lebensweise (hohes Stresslevel, wenig qualitativer Schlaf, Bewegungsmangel)

- Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel, hormonelle Verhütungsmittel, Glukokortikoide etc.)

- unzureichende Menge an Pankreasenzymen, Gallen- oder Magensäure

- Umwelttoxine, Schwermetalle, Farb- und Konservierungsstoffe, Lösungsmittel, Abgase etc.

Die Aktivierung des Darm-Immunsystems ist begleitet von einer Aktivierung von Darm-Mastzellen. Es können Verstärkungsregelkreise entstehen, die an Entzündungsvorgängen im Darm beteiligt sind.[2]

Mehr zur Mastzellenproblematik finden Sie im hier verlinkten Abschnitt auf dieser Seite.

Auch wenn weitere Forschungsarbeiten erforderlich sind, um die Mechanismen, die der Beziehung zwischen MCS und Darmgesundheit zugrunde liegen, vollständig zu verstehen: Es gibt mehrere Strategien für MCS-Patienten, um ihre Darmmikrobiota zu unterstützen: [7]

- Umstellung auf eine darmfreundliche, ballaststoffreiche Ernährung mit genügend Obst, Gemüse und Vollkornprodukten.

- Vermeidung industriell verarbeiteter und entzündungsfördernder Lebensmittel

- Expositions-Reduzierung: Umweltgifte meiden und z.B. natürliche, schadstofffreie Haushaltsprodukte verwenden.

- Probiotika (enthalten in Joghurt, Kefir und fermentierten Lebensmitteln) und Präbiotika (enthalten in Bananen, Knoblauch und Zwiebeln) zu sich nehmen, um ein gesundes Darmmikrobiom zu fördern, das das Immunsystem stärken kann.

- Viel Wasser trinken, um Schadstoffe aus dem Körper zu spülen.

- Stressvermeidung (chronischer Stress kann die MCS-Symptome verschlimmern) und Entspannungstechniken

- Regelmäßig Bewegung an der frischen Luft.

„Wenn die Darmbakterien nicht vielfältig genug sind oder durch bakterielle Infektionen überreizt werden, kann das Immunsystem nicht angemessen auf Bedrohungen reagieren und wird übereifrig und reagiert auf alles“.[6]

Bei MCS ist das zentrale Nervensystem beteiligt und an dessen Erkrankung wiederum auch die Darmflora. Eine japanische Studiengruppe untersuchte daher den Zusammenhang zwischen Darmmikrobiom und MCS. Ihre Schlussfolgerung: [3] Die Darmflora von MCS-Patienten zeigt eine Fehlbesiedelung und Funktions-Veränderungen der Darmbakterien

- im Zusammenhang mit Chemikalien

- und Aminosäurestoffwechsel und -Synthese.

Häufig ist bei chronisch Kranken eine geringere Vielfalt des Mikrobioms festzustellen. [4] Die japanischen MCS-Patientinnen der Studie wiesen jedoch KEINE geringere Vielfalt auf, aber eine deutlich andere Darmflora und signifikante Unterschiede in der Bakterienhäufigkeit. Auch wenn aufgrund unterschiedlicher Ernährungsgewohnheiten die japanischen Ergebnisse nicht verallgemeinert werden können, so zeigen sich damit interessante Aspekte. In dieser Kurzpräsentation haben wir u.a. einige Studienauszüge für Sie zusammengestellt: [3]

Quellen (verlinkt):

[1] https://www.supplementa.com/magazin/vitamin-b12-ein-mangel-hat-fatale-folgen-fuer-unsere-gesundheit/

[2] H.U. Hill, W. Huber, K.E. Müller „Multiple Chemikalien-Sensitivität: Ein Krankheitsbild der chronischen Multisystemerkrankungen“, Aachen: Shaker Verlag, 2010

[3] Watai, K., Suda, W., Kurokawa, R. et al. Metagenomic gut microbiome analysis of Japanese patients with multiple chemical sensitivity/idiopathic environmental intolerance. BMC Microbiol 24, 84 (2024). https://doi.org/10.1186/s12866-024-03239-y veröffentlicht Mrz. 2024, Open Access https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

[4] Vijay A, Valdes AM: Die Rolle des Darmmikrobioms bei Chronischen Krankheiten: Eine narrative Übersichtsarbeit, Kompass Autoimmun (2022) 4 (2): 47-58. https://karger.com/kai/article/4/2/47/824390/Die-Rolle-des-Darmmikrobioms-bei-chronischen

[5] https://www.omni-biotic.com/de-de/darmgesundheit/gesundheitszentrale-darm/darmbakterien/

[6] Dr. Matz DC, The Holistic Wellness Center of the Carolinas https://www.holisticcharlotte.com/do-you-have-chemical-sensitivities-tips-for-improving/

[7] Taymount Clinik, Great Britain, Isha Patel, Jul 20 2023, https://taymount.com/understanding-multiple-chemical-sensitivities-exploring-the-link-to-gut-bacteria/

MASTZELLEN / Darm: Häufige Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Verdauungsprobleme und Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind bei MCS-Patienten weit verbreitet. Der Magen-Darm-Trakt ist dicht mit Mastzellen besiedelt, die die erste Reaktion des Immunsystems auf Fremd-Substanzen bilden. Sowohl Antibiotika (überwiegend synthetische chemische Erdölderivate) als auch Pestizide stören das Mikrobiom. Miller et al. gehen davon aus, dass eine Störung des Darm-Mikrobioms eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer Chemikalienintoleranz spielt. In einer umfassenden US-Studie mit fast 11.000 Erwachsenen ermittelten die Wissenschaftler u.a., dass bei fast 60 % der Patienten, bei denen ein Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) diagnostiziert wurde, auch eine Chemikalien-Intoleranz besteht (QEESI-Auswertung).[1] Mehr zu Mastzellerkrankungen: finden Sie auch hier auf unserer Seite.

Das Spektrum der Mastzellen-Erkrankungen geht nach heutigen Erkenntnissen über die klinisch erkennbaren allergischen Phänomene (z. B. Allergie, Anaphylaxie, Urtikaria, Angioödem, atopische Dermatitis oder Ekzem) hinaus. Doch die zentrale Rolle der Mastzellen (MC) bei Erkrankungen wurde bislang vermutlich unterschätzt. Sobald sie getriggert werden, können Mastzellen (explosionsartig oder allmählich) mehr als 1000 verschiedene Mediatorrezeptoren an der Zelloberfläche aktivieren. Das führt

- zu Entzündungen

- allergieähnlichen Phänomenen

- verändertem Gewebewachstum und -entwicklung (Dystrophie)

Mastzellen (MC) reagieren auf eine Vielzahl von antigenen Auslösern und physikalischen Einflüssen, wobei sie vorgespeicherte und/oder neu produzierte Mediatoren freisetzen, die für den jeweiligen Reiz und dessen anatomischen Ort spezifisch sind:

- Eine angemessene Freisetzung von MC-Mediatoren hilft den Geweben, sich gegen Beeinträchtigungen zu wehren und sich von ihnen zu erholen.

- Eine abweichende Freisetzung ist je nach Ort und Muster der freigesetzten Mediatoren schädlich. [7]

„Eine Chemikalienexposition kann eine Mastzellen-Störung auslösen.“ Heuser, 1996 [3]

Aufgrund der Hinweise, dass eine xenobiotische Aktivierung von Mastzellen dem Toxisch induzierten Toleranzverlust (TILT)/der MCS zugrunde liegen könnte, untersuchte eine Studiengruppe 2021 die Beziehung zwischen TILT/MCS und dem Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS). Es wurde festgestellt, dass [7]

- ein breites Spektrum chemischer Expositionen TILT über eine chronische, fehlgeleitete MC-Aktivierung auslösen oder verstärken kann,

- mit zunehmender Wahrscheinlichkeit einer Mastzellaktivierungs-störung auch die Wahrscheinlichkeit einer Chemikalien-Intoleranz (CI) bzw. MCS/TILT anstieg,

- beide Krankheitsbilder auffallend ähnlichen Symptom- und Unverträglichkeitsmuster aufweisen,

- beide Patientengruppen unter multisystemischen Symptomen leiden,

- jeweils hochregulierte Funktionen chronisch werden und Reaktionen auf Substanzen auftreten, die für andere kein Problem darstellen,

- zu den häufigen Beschwerdeauslösern u. a. Nahrungsmittel, Medikamente und Duftstoffe gehören,

- Auslöser-Erkennung und –Vermeidung sowie Stressreduzierung die Hauptpfeiler der Behandlung sind.

Mastzellaktivierung kann viele Fälle von Chemikalien-Intoleranz erklären

Zu dieser Erkenntnis kam eine Studiengruppe um Miller und Palmer. In ihrer Studien-veröffentlichung (2021) berichten die Wissenschaftler mehr über die Beziehung zwischen TILT und MCAS.

In unserer Kurzpräsentation „TILT/MCS: Chemikalien-Intoleranz und Mastzellaktivierung“ haben wir auf YouTube einige Highlights der Studie (2021) vorgestellt.

Eine unverbindliche Deutsch-Übersetzung der gesamten Studienveröffentlichung können Sie hier abrufen:

TILT/MCS: Verdächtige Synchronizität von Chemikalien-Intoleranz und Mastzellaktivierung

Auch die US-Folgestudie von Palmer et al. (2023) widmete sich dem Zusammenhang von MCAS und CI, um entsprechende Parallelen zu untersuchen. Übrigens: MCAS wird seit 2016 im internationalen ICD-10-CM als D89.4 kodiert, im deutschen ICD-10-GM (auch im neuen ICD-11) wird MCAS (lt. der hier verlinkten Infoquelle Mastzellenhilfe) nicht aufgeführt.

Diese Kurz-präsentation (10 Min.) auf unserem (nicht kommerziellen) YouTube –Kanal Umweltsensibilität enthält einige Auszüge der interessanten Studien-Ergebnisse 2023 und zeigt auch die wichtige Rolle der Mastzellen auf.

TILT (Toxisch induzierter Toleranzverlust) beschreibt den 2-stufigen Entwicklungsprozess einer Chemikalien-Intoleranz.

In der Stufe II (TILT-Auslösung) kommt es zur Auslösung einer Mastzelldegranulation durch zuvor tolerierte Expositionen, was zur Freisetzung von Tausenden von Mediatoren führt, darunter Histamin und eine Vielzahl von Entzündungs-Signalmolekülen. (->Multisystem-Symptomen) [1]

-> Mehr zu TILT finden Sie in diesem (verlinkten) Textabschnitt.

Das Histamin-Problem

Die Freisetzung von Histamin durch Mastzellen (MC) in das umgebende Gewebe und den Blutkreislauf führt zu sofort erkennbaren Quaddeln, Hypotonie, Ohnmacht, Atemstillstand und sogar zum Tod. Heute weiß man, dass es eine ganze Reihe weiterer Mediatoren gibt, die MCs selektiv freisetzen als Reaktion auf unterschiedliche Reize, wie z.B. auch niedermolekulare Chemikalien wie Formaldehyd und flüchtige organische Verbindungen. [7]

„Der Nachweis einer Histaminfreisetzung nach Provokation durch Chemikalien könnte als Testverfahren für eine erworbene Chemikalien-Überempfindlichkeit geeignet sein. [..] Allerdings sind Provokationstests aus medizinethischen Gründen sehr fraglich, weil den Patienten damit ein Schaden zugefügt wird.“

H.U. Hill, W. Huber, K.E. Müller [6]

Auch Belpomme et al. ermittelten bei den beiden Gesundheits-störungen MCS und EHS eine entzündungs-bedingte Hyper-histaminämie. In 40 % aller Fälle war der Histaminwert im Blut erhöht (-> chronische Entzündung). [4][5]

„Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Unverträglichkeiten gegenüber chemischen Inhalations-stoffen und der Anzahl der Lebensmittelunverträglichkeiten.“

Miller und Mitzel, 1995 [2]

Im Magen-Darm-Trakt schützen uns Mastzellen vor der größten Menge an Fremdsubstanzen, mit denen wir in Berührung kommen – der Nahrung, die wir zu uns nehmen. OP-Pestizide (Organophosphat-Pestizide) zählen zu möglichen MCS-Auslösern und werden häufig im Obst- und Gemüseanbau verwendet (-> mögliche Lebensmittel-belastungen). Es scheint sich um einen neuen Mechanismus der OP-Toxizität zu handeln: nämlich der Sensibilisierung von Mastzellen. Dies eröffnet eine neue Sichtweise auf die multisystemischen, oft behindernden Symptome und die Unverträglichkeiten von Chemikalien, Nahrungsmitteln und Medikamenten, die von OP-exponierten Personen berichtet werden.[1]

- Organophosphat-Pestizide (OPs), die irreversibel an cholinerge Rezeptoren binden, scheinen zu den schwerwiegendsten und dauerhaft schädigenden Auslösern einer Chemikalien-Intoleranz zu gehören. Sie können die Degranulation von Mastzellen auslösen. Das OP Malathion wird z.B in großem Umfang zur Mückenbekämpfung, in der Landwirtschaft und im Landschaftsbau eingesetzt.[1]

- Über einen cholinergen Signalweg moduliert auch das parasympathische Nervensystem die Mastzellenaktivität. Mastzellen spielen eine zentrale Rolle bei der Regulierung des zerebralen Blutflusses, was sich direkt auf die Gehirnfunktion auswirkt. Sowohl Patienten mit Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) als auch Patienten mit einer Chemikalien-Intoleranz (CI) berichten häufig über kognitive Schwierigkeiten, einschließlich „Gehirnnebel“. Untersuchungen deuten darauf hin, dass der zerebrale Blutfluss von CI-Patienten bei VOC-Expositionen nicht ansteigt, um den Anforderungen einer schwierigen kognitiven Aufgabe zu entsprechen.[1]

- Die Aktivität des Enzyms Paraoxonase (PON1) trägt dazu bei, die Fähigkeit einer Person zur Entgiftung von OPs zu bestimmen und könnte erklären, warum bestimmte Personen besonders anfällig für TILT sind. Die Sensibilisierung der Mastzellen trägt jedoch auch zur Erklärung der langfristigen Erkrankungen und der Chemikalien-Intoleranz bei, die einige Personen entwickeln.[1]

„Die künftige Forschung sollte den Mechanismus untersuchen, durch den Expositionen und/oder Veränderungen im Darmmikrobiom unsere Mastzellen und die angeborene zellvermittelte Toleranz beeinträchtigen können. Die Allergie- und Toxikologie, wie sie derzeit praktiziert wird, scheint die beiden Schritte der TILT und die Tatsache, dass toxische Expositionen Mastzellen sensibilisieren können, übersehen zu haben.“ (Miller et al.2023) [1]

Mastzellen und neurologische Probleme

Mastzellen (MC) spielen nicht nur bei Darmerkrankungen eine Rolle. Sie haben ihren Ursprung im Knochenmark und wandern an die Schnittstelle zwischen unseren Geweben und der äußeren Umgebung. In vielen Geweben grenzen sie physisch an Neuronen. Über ihre freigesetzten Mediatoren beeinflussen sie auch neuronale Funktionen und spielen ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Regulierung des zerebralen Blutflusses, was sich direkt auf die Gehirnfunktion auswirkt. Sowohl MCAS- als auch TILT-Patienten berichten häufig über kognitive Schwierigkeiten, die möglicherweise auf eine verminderte Hirndurchblutung aufgrund chemischer Belastungen wie Autoabgasen oder Pestiziden zurückzuführen sind. MCs im Gehirn liegen in der Nähe von zerebralen Blutgefäßen, Nerven und Hirnhäuten und besiedeln die Area postrema, den Plexus choroideus, den Thalamus, den Hypothalamus und das limbische System, wodurch Gedächtnis, Stimmung und Konzentration beeinträchtigt werden.[7]

Mastzellen sind auch wichtige zelluläre Regulatoren von physiologischen und pathologischen Schmerzwegen. Insbesondere spielen sie eine grundlegende Rolle in der Pathophysiologie der Migräne. [8]

Verbindung zu den TRPV1- und TRPA1-Rezeptoren

Sowohl TRPV1- als auch TRPA1-Rezeptoren werden auf Mastzellen exprimiert und sind an deren Aktivierung und Degranulation beteiligt. Die Sensibilisierung dieser Rezeptoren könnte erklären, warum MCAS-Patienten über erhöhte chemische Unverträglichkeiten berichten, ähnlich wie sie bei MCS beobachtet werden.

TRPV1- und TRPA1-Rezeptoren sind mechanisch sowohl an Asthma als auch am Reizdarmsyndrom beteiligt (-> bestehende Komorbiditäten mit MCS). Einer der gemeinsamen Mechanismen scheint eine Mastzellen-dysfunktion zu sein. TRPV1-Rezeptoren werden durch Histamin sensibilisiert, das zu viszeraler Überempfindlichkeit und Bauchschmerzen beim Reizdarmsyndrom beitragen kann. [8]

Mehr zu der wesentlichen Rolle dieser Rezeptoren erfahren Sie hier im Abschnitt „Schmerzrezeptoren – die TRP-Kanäle“.

Die Rolle moderner Expositionsquellen bei der Auslösung und Verschlimmerung von Chemikalien-Intoleranzen durch eine Sensibilisierung der Mastzellen bedarf nach Meinung von Experten unserer unmittelbaren Aufmerksamkeit. Mastzellen haben sich vor über 500 Mio. Jahren entwickelt. Im Gegensatz dazu ist die Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen und Verbrennungsprodukten seit der industriellen Revolution (vor weniger als 300 Jahren) „neu“. Und die Exposition gegenüber synthetischen Chemikalien, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden, hat in den letzten Generationen seit dem Zweiten Weltkrieg (vor weniger als 100 Jahren) explosionsartig zugenommen. Skandinavische Forscher haben auch festgestellt, dass sowohl die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern (EMF) als auch Schimmelpilze die Mastzellen und eine zugrunde liegende Chemikalien-Intoleranz verändern können. [1]

Mehr zum Thema Darmgesundheit und MCS können Sie hier (verlinkt) auf dieser Seite nachlesen.

Quellen (verlinkt):

[1] Miller, C.S., Palmer, R.F., Kattari, D. et al. What initiates chemical intolerance? Findings from a large population-based survey of U.S. adults. Environ Sci Eur 35, 65 (2023) https://doi.org/10.1186/s12302-023-00772-x , Open Access https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

[2] Miller C, Mitzel H (1995) Chemical sensitivity attributed to pesticide exposure versus remodeling. Arch Environ Health 50(2):119–129

[3] Heuser G, Kent P (1996) Mast cell disorder after chemical exposure. 124th Annual Meeting. Am Public Health Assoc, New York

[4] Belpomme et al. „Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder„ (2015)

[5] https://www.gigaherz.ch/neues-von-prof-dr-med-d-belpomme/

[6] H.U. Hill, W. Huber, K.E. Müller „Multiple Chemikalien-Sensitivität: Ein Krankheitsbild der chronischen Multisystemerkrankungen“, Aachen: Shaker Verlag, 2010

[7] Miller et al. Mast cell activation may explain many cases of chemical intolerance. Environ Sci Eur 33, 129 (2021). https://doi.org/10.1186/s12302-021-00570-3

[8] Molot et al. „Multiple chemical sensitivity: It’s time to catch up to the science, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 151, 2023, 105227, ISSN 0149-634, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105227

MIGRÄNE: Symptom und verwandte Schmerzkrankheit

Bei einem Migräneanfall setzen plötzlich heftige Schmerzen ein, oft nur auf einer Kopfseite. Sie sind deutlich stärker als gewöhnliche Kopf-schmerzen und werden i.d.R. als pulsierend, pochend oder hämmernd empfunden. Viele Betroffene sind während der Anfälle sehr licht- und geräuschempfindlich. Oft sind auch Übelkeit und Erbrechen damit verbunden. Körperliche Aktivität, häufig schon kleinste Bewegungen, verstärken die Schmerz-attacken, so dass viele Patienten zur Bettruhe gezwungen werden. Unbehandelt halten die Beschwerden zwischen vier Stunden und drei Tagen an.[1] Schmerzkrankheiten wie Fibromyalgie und Migräne sind vergleichbar und verwandt mit MCS: Schmerzen werden bereits durch sehr geringe Reize ausgelöst.[2]

Migräne ist eine häufige Begleiterkrankung bei MCS-Patienten und zählt zum möglichen Symptomkomplex, der in Verbindung mit Expositionen auftreten kann.[2] Migräne-Patienten wiederum weisen eine Vielzahl sensorischer Empfindlichkeiten auf, darunter Licht-, Geräusch- und Geruchsempfindlichkeit. Nun hat eine japanische Studie untersucht, wie häufig Migräne-Patienten umgekehrt auch unter MCS leiden:[3]

- Dabei wurde bei 20 % der teilnehmenden Migräne-Patienten (mittels QEESI–Fragebogen) tatsächlich MCS ermittelt.

- Die Quote der MCS-Prävalenz bei Migränepatienten liegt damit deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung (7,5%).

- Bei KEINEM Mitglied der betroffenen Studiengruppe war je zuvor MCS diagnostiziert worden.

- Migräne-Patienten gaben an verschiedene Gerüche wie Parfüm, Rose und japanische Zypresse als besonders unangenehm zu empfinden.

Hier noch einige Auszüge aus den Studienergebnissen: [3]

Die MCS-positive Gruppe wies u.a. höhere Raten auf bei folgenden Problemen: Lichtempfindlichkeit, Geruchsüberempfindlichkeit, Sehstörungen und Taubheitsgefühlen. Die Studienergebnisse deuten auch darauf hin, dass Stress eine besondere Rolle bei Migräne-Patienten mit MCS und deren kopfschmerz-bedingten Beeinträchtigungen spielt.

Bei Migräne-Patienten

wurde eine veränderte funktionelle Verbindung zwischen schmerz-modulierenden Schaltkreisen im Hirnstamm und dem limbischen Kortex, einschließlich der Amygdala, beschrieben, die die Schmerz-wahrnehmung durch den sensorischen Kortex erleichtert und eine Rolle bei der Angstkonditionierung und der Stressreaktion spielt.

MCS-Patienten

zeigten im Ruhezustand einen signifikant höheren Metabolismus in den bilateralen olfaktorischen Kortizes als gesunde Kontrollpersonen.

Die Studiengruppe kommt zu dem Schluss, dass bei Migräne-Patienten ein Zusammenhang bestehen kann mit MCS, Hypersensibilitäts-Symptomen und zentraler Sensibilisierung. Diese beschreibt einen Zustand, der aus Veränderungen im somatosensorischen System resultiert und eine Verschiebung von hoch- zu niederschwelliger Schmerzüberempfindlichkeit beinhaltet. Es wird vermutet, dass sowohl Migräne als auch MCS Krankheiten sind, die mit zentraler Sensibilisierung zusammenhängen.[3]

Online-Präsentation „Migräne als verwandte Schmerzkrankheit von MCS“ auf unserem YouTube-Kanal „Umweltsensibilität“

Diese Präsentation (Dauer 10 Min.) beinhaltet Auszüge aus der japanischen Studie, die eingebettet sind in allgemeine Informationen zu Migräne und MCS.

Quellen (verlinkt):

[1] https://www.gesundheitsinformation.de/migraene.html

[2] Hill H.U., Huber W., Müller K.E.: „Multiple Chemikalien-Sensitivität (MCS) Ein Krankheitsbild der chronischen Multisystemerkrankungen (CMI)“, Shaker Verlag, 2010

[3] Suzuki K., Okamura M., Haruyama Y. et al. „Exploring the contributing factors to multiple chemical sensitivity in patients with migraine” J Occup Health. 01.04.2022; 64:e12328. doi:10.1002/1348-9585.12328

Urheber- und Publikationsrechte: © 2022 The Authors. Journal of Occupational Health published by John Wiley & Sons Australia, Ltd on behalf of The Japan Society for Occupational Health.

Open Access Artikel gem. den Bedingungen der Creative Commons Attribution-NonCommercial License CC BY-NC 4.0 siehe https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.de

Änderungshinweise: Für den hier publizierten Beitrag wurden folgende Änderungen der Originalpublikation vorgenommen:

– Unverbindliche Deutsch-Übersetzung, die das Original nicht ersetzt. Es handelt sich um eine PC-gestützte (kostenlose Version von DeepL), keine professionelle Übersetzung. Weder DeepL GmbH noch die Autorin/Übersetzerin übernehmen eine Haftung für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Richtigkeit der hier angebotenen Übersetzungen.

– Es wurden lediglich einige Studien-Aussagen (z.T. mit strukturellen Umstellungen) wiedergegeben

NEURODEGENERATION und MCS

Eine Studiengruppe untersuchte, wie die Abwehrmechanismen des Organismus gegen schädliche Luftschadstoffbelastungen mit den vermutlich krankheitsbedingten Funktions-Beeinträchtigungen bei MCS und der Neurodegeneration zusammenhängen. Erhebliche Langzeitbelastungen durch Luftschadstoffe können zu oxidativem Stress, systemischer Entzündung, Hochregulierung und Sensibilisierung der Transient-Rezeptor-Subfamilie Vanilloid 1 (TRPV1) und der Subfamilie Ankyrin 1 (TRPA1) beitragen, was sich u.a. auf die Funktion der Riech- und Trigeminusnerven auswirkt. Sowohl bei Patienten mit einer Neuro-degeneration als auch bei chemisch sensiblen Personen mit Asthma, Migräne und MCS, wurde eine Hochregulierung der chemosensiblen polymodalen TRPV1- und TRPA1-Rezeptoren beobachtet. [1]

TRP-Kanäle spielen eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung von Geschmack, Temperatur, Schmerz uvm., wobei TRPA1 durch eine breite Palette potentiell schädigender Substanzen aktiviert wird und als zentraler chemischer Schmerz-rezeptor fungiert (mechanische bzw. osmotische Aktivierung).[2] Mehr dazu siehe Abschnitt TRP-Kanäle.

Neurodegenerative Störungen: [1]

beginnen schleichend und können mit einem Verlust des Geruchssinnes einhergehen.

Bei MCS-Kranken: [1]

äußerst sich die Sensibilisierung der Rezeptoren durch eine Reduzierung der Reizschwelle und einer Steigerung der Reaktionsbereitschaft gegenüber einer schädlichen Stimulation.

=> Wahrscheinlich ist das olfaktorische System bei Neurodegeneration geschädigt und der Trigeminusnerv bei MCS überempfindlich, was unterschiedliche Auswirkungen auf die olfaktorische Verarbeitung hat. [1]

TIPP: Lesen Sie hierzu auch den (hier verlinkten) Artikel in der UMG | 36 | 3-2023 von K. Ovenhausen, O. Tapparo, H. Wagner „Die Rolle der Luftschadstoffe bei neurodegenerativen Erkrankungen und MCS„

Das Potenzial für neurologische Funktionsstörungen, ein-schließlich verminderter Kognition, chronischer Schmerzen und zentraler Sensibilisierung auf Luftschadstoffe, kann durch genetische Polymorphismen, die zu einer weniger effektiven Entgiftung führen, noch verstärkt werden. Die Studiengruppe hat bezogen auf Neurodegeneration und MCS 16 verschiedene genetische, pathophysiologische und klinische Merkmale, die mit der Luftschadstoffexposition in Verbindung stehen, betrachtet.

- Es gibt erhebliche Überschneidungen, was auf eine mögliche Komorbidität hindeutet.

- Allerdings ist das Ausmaß der erhöhten Anfälligkeit für die jeweils andere Erkrankung nicht bekannt.

- Dennoch scheinen an der Entwicklung beider Erkrankungen die TRPV1- und TRPA1-Rezeptoren beteiligt zu sein.

Die alltäglichen Chemikalien-Expositionen mit ihren komplexen und dynamischen Mischungen sind hoch. Jedes Organsystem kann durch die systemische Aufnahme von (und die Reaktion auf) Schadstoffe beeinträchtigt werden.

Der häufigste Expositionsweg gegenüber Giftstoffen ist die Inhalation. Luftschadstoffe sind sowohl im Freien als auch in Innenräumen allgegenwärtig (hier verbringen wir mehr als 90 % unserer Zeit).[1]

- Die städtische Außenluft ist belastet mit einem komplexen Gemisch zahl-reicher Schadstoffe wie Feinstaub (PM) und Gasen (z.B. Kohlenmonoxid, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Schwefeldioxid, Stickstoffoxiden, Ozon und VOCs).

- Auch in Innenräumen sind wir weiterhin der Außenluftverschmutzung ausgesetzt (ca. 65 % des Feinstaubs aus Außenquellen werden in Innenräumen eingeatmet). Es gibt Hinweise auf gesundheitsschädliche Auswirkungen bei den derzeitigen Expositionsniveaus.

- Die VOC-Gesamtkonzentration ist in Innenräumen etwa 4 x so hoch wie in der Außenluft (Baumaterialien in neuen oder renovierten Gebäuden, Lufterfrischer, Duftstoffe, Reinigungs- und Waschmittel etc.)

- Auch die Exposition gegenüber SVOCs (halbflüchtigen organischen Verbindungen) in Innenräumen ist beträchtlich (Chemikalien, die in Kunststoffen, Waschmitteln, synthetischem Moschus, Schädlings-bekämpfungsmitteln, Bauteilen und Einrichtungsgegenständen verwendet werden, z.B. Flammschutzmittel). SVOCs verdampfen ständig und kondensieren erneut, wobei sie sich von ihrer ursprünglichen Quelle in der Innenraumluft und auf Oberflächen verteilen. Eingeatmete SVOC auf kleineren Partikeln (z. B. Nanopartikeln) dringen wahrscheinlich tiefer in die Atemwege ein und verweilen und interagieren länger mit dem kontaktierten Gewebe.

- In der Kombination mit Feinstaub bleiben erhöhte VOC-Konzentrationen auf der Oberfläche der Bronchien und Alveolen über einen längeren Zeitraum erhalten und können in die Zellen eindringen. (-> Verstärkung der toxischen Wirkungen).[1]

Die Wissenschaft ist sich inzwischen einig, dass eingeatmete Schadstoffe oxidativen Stress auslösen, der auftritt, wenn die Entgiftungssysteme der Zellen oder des Organismus überlastet oder unzureichend sind. Oxidativer Stress kann zu molekularen Schäden an den Zellen und schließlich zu vielen chronischen Krankheiten führen. Oxidativer Stress und systemische Entzündung sind eng miteinander verbunden und beide spielen eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung der gefährlichen Auswirkungen von Umweltstressoren. Es wurde wiederholt nachgewiesen, dass oxidativer Stress bei Exposition gegenüber einem breiten Spektrum allgegenwärtiger Schadstoffe in Innenräumen und im Freien auftritt.[1]

- Das Gehirn ist besonders anfällig für oxidativen Stress, da es von Natur aus einen hohen Sauerstoffbedarf hat und reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist, die leicht oxidieren.

- Systematische Untersuchungen und Meta-Analysen haben starke Assoziationen zwischen Luftverschmutzungsexposition und Neurodegeneration nachgewiesen.

- Die körperlichen Reaktionen zur Abwehr von Luftschadstoffen sind ein wichtiger Faktor bei der Vorbeugung chronischer, komplexer, umweltbedingter Erkrankungen. Ausschlaggebende Mechanismen sind dabei: [1]

Die Atemwege

- Bestandteile der Luftverschmutzung können die Integrität der Tight Junctions stören. Partikel oder ihre Bestandteile können in darunter liegende Zellen gelangen und dort Wirkungen wie oxidativen Stress und Entzündungen hervorrufen.

- Einige Ultrafeine Partikel (UFP) können in den Blutkreislauf aufgenommen werden und potenziell die Blut-Hirn-Schranke (BHS) durchdringen oder direkt durch die nasale Riechschleimhaut in das Gehirn gelangen (u.a. mögliche Neurodegeneration).

Die Blut-Hirn-Schranke

- Einige Partikel aus dem Blut können sogar durch eine intakte BHS wandern.

- Die Exposition gegenüber Partikeln kann die BHS aber auch schädigen, wodurch sich das Potenzial für eine Exposition des ZNS gegenüber zirkulierenden Xenobiotika (wie z.B. Farbstoffe, Pestizide, chlorierte Lösungsmittel) erhöht.

- Unzureichende Entgiftungsfähigkeit: Ernährungsdefizit, Expositions-Überlastung gegenüber Xenobiotika, genetische Dispositionen.